こんにちは、元イヤホン屋のかじかじです。 イヤホン・オーディオの情報を発信していますので @kajet_jt ←よければフォローお願いします。

「Bose」より、ついにフラッグシップヘッドホンの後継機「QuietComfort Ultra Headphones (第2世代)」が登場しました!

前作の発売日は2023/10/19だったので、約2年ぶりの新作となりますね。

前作の時点でかなり完成度の高いヘッドホンでしたが、細かな点でブラッシュアップされています。

わかりやすい進化ポイントとしては「シネマモードの追加」「再生時間が最大30時間」「USBオーディオ対応」「マイクにノイズリダクション+AIによる通話性能の向上」「ActiveSense2.0にバージョンアップ」の5つ。

それ以外にも音質など細かな点でもブラッシュアップがされています。

結論ですが、第2世代も高く評価していますけど、前作を所持していている方で現時点で不満がない場合は買い替えまではいらないかなーって感じです。

前作の時点でかなり完成されていましたからね。

そしてこれから買う人は第2世代でもいいと思いますが、セールで初代が安くなっていたら初代でもいいかなーって感じです。

ただ、ヘッドホンで映画を見ることが多い方は第2世代の方が良いと思います。シネマモードが良かった!

今回はBoseの新製品発表会に参加したらレビュー用にサンプルをもらえたので、WH-1000XM6とも比較しながら紹介していきましょう。

YouTube版はこちら

Bose QuietComfort Ultra Headphones (第2世代)

それでは外観や付属品をチェックしていきましょう

パッケージ

パッケージはいつものBoseらしいスタイリッシュかつ近未来感が漂うデザイン。

開封するとこんな感じ。

付属品

- キャリーケース

- オーディオケーブル (3.5 mm – 2.5 mm)

- USB-C® (C → C) 充電ケーブル

- セーフティシート

第1世代はUSB-C to Aケーブルでしたが、今作からUSB-C to Cケーブルが付属するようになりました。

地味に嬉しいポイント。おそらくUSBオーディオに対応したからでしょうね。

キャリングケースは本体カラーに合わせたケースが付属します。

ほどよく薄型で携帯性もなかなか良いです。

外観

本体がこちら。今回は限定カラーのミッドナイトバイオレットをお送りいただきました。

カラーリングのせいでわかりにくいですが、第1世代とパっと見のデザインはほとんど変わりません。

一番わかりやすいのはアーム部の素材感。

第1世代では光沢が抑えられたメタリックなカラーリングでしたが、今作はテッカテカのグロスデザインに変更されています。

ボクは基本的に非光沢デザインの方が好みではあるのですが、第1世代はハウジングとアーム部のコントラストが強すぎてあまり好みではなかったんですよ。

第2世代は光沢感はありつつもハウジングに近いアームカラーになったため、より高級感がありつつスタイリッシュになったように感じます。

また第1世代はプリントされたロゴが浮き出るように入っていましたが、第2世代は彫り込まれたような形でBoseのシルバーロゴが入っています。

イヤーパッドは第1世代と同様にプロテインレザーを採用。相変わらずもちもちフワフワです。

ヘッドパッドも同じくモチモチ。

パッドの質感が第2世代の方が若干弾力があるように感じますが、多分第1世代は経年劣化じゃないかな……。

ボタンや端子の仕様は第1世代と同じですね。

ソニーWH-1000XM6とも比べてみましたが、個人的にはWH-1000XM6のマットでミニマルなデザインの方が好みですね。

最後に重さですが、第2世代は261g。

第1世代は250gなので、11gほど重たくなっています。一

WH-1000XM6も255gほどなので、おおよそどのモデルも同じくらいの重さですね。

スペックを比較

各製品のスペックも比較しました。

スペックを比較

| 項目 | QuietComfort Ultra Headphones (第2世代) | QuietComfort Ultra Headpones | QuietComfort Headphones | WH-1000XM6 |

|---|---|---|---|---|

| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 |

| ドライバー | 不明 | 不明 | 不明 | 30mm ダイナミックドライバー |

| コーデック | SBC / AAC / aptX Adaptive (Lossless) | SBC / AAC / aptX Adaptive (Lossless) | SBC / AAC | SBC,AAC,LDAC,LC3 |

| ノイズキャンセリング | 対応 レベル調整対応 OFFが可能 | 対応 レベル調整対応 | 対応 レベル調整対応 | 対応 レベル調整対応 OFFが可能 |

| 外音取り込み | 対応 ActiveSense 2.0 | 対応 ActiveSense | 対応 | 対応 |

| 自動装着検出 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |

| 音楽再生時間 | 最大30時間 (NC ON時) (イマーシブオーディオでは最大23時間) | 最大24時間 (NC ON時) (イマーシブオーディオでは最大18時間) | 最大24時間 (NC ON時) | 最大約 30 時間(NC ON時) 最大約 40 時間(NC OFF時) |

| イマーシブオーディオ (3Dオーディオ) | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 ※360 Reality Audio |

| シネマモード | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |

| USBオーディオ | 最大48kHz/16bit | 非対応 | 非対応 | 非対応 |

| 充電時間 | 約3時間 | 約3時間 | 約2.5時間 | 約3.5時間 |

| 急速充電 | 15分充電 で約2.5時間の再生 | 15分充電 で約3時間の再生 | 15分充電 で約3時間の再生 | 3分の充電で約1時間の再生 |

| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |

| アプリ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |

| マルチポイント | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |

| Google Fast Pair | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |

| 価格(税込) | 59,400円 | 59,400円 実質 42,000円ほど | 46,200円 実質 35,000円ほど | 60,000円 |

WH-1000XM6ともスペックを見比べてみましたが、価格も含めて性能差はそこまでありません。

わかりやすいポイントだとコーデックがaptX系列かLDACかの違いくらいかと思います。

QuietComfort Ultra Headphones (第2世代)はUSBオーディオも使える点が強み、対してWH-1000XM6はLE Audioで対応端末を使えば低遅延でゲームもできるのが強みですね。

装着感|痛みが少なく密閉感も高い

QuietComfort Ultra Headponesの装着感ですが、第1世代と変わらず良好てす。

耳周り・頭頂部どちらにも負荷がかかりにくくて、ずっと装着していても耳が痛くなりにくく感じました。

実際に装着してみるとこんな感じ。

QuietComfort Ultra Headpones(第2世代)

装着時の見た目は第1世代とほとんど変わらないですね。前から見た時のハウジングの飛び出しも少なめです。

QuietComfort Ultra Headpones(第1世代)

WH-1000XM6の方がデザイン的には好みですが、前から見た時のハウジングの厚みは気になるかなー。

WH-1000XM6

ただQuietComfort Ultra Headponesはハウジング90度にしか回すことができないため、首にかけてハウジングを回転させるとドライバー部分が前を向いてしまうんですよね。

ファッション的にもダサい感じになるのでこの仕様がイマイチ。なんか理由があったような気がしますが忘れました。

WH-1000XM6はハウジングを前面に向けられるので、ファッション性も良いです。

モーションセンサーによってスタンバイモードになる

第1世代はしばらく放置すると自動で電源OFFになり、再び装着すると電源スイッチを押さずとも電源がONになるお手軽機能がありましたが、第2世代はさらに進化しています。

第2世代はモーションセンサーを搭載したことで、本体を机の上に置いたり、ケースに入れたりするだけでスタンバイモードになり、再び装着すると電源がONになったり接続されたりします。

これによってバッテリーをさらに節約できるようになったというわけですよ。

電源ON/OFFを意識することなく、装着する・外すだけで運用できるので、ちょっとしたストレスもなくお気軽に使えます。

音質|第1世代よりちょっぴりアップ?

音質についてですが、ちょっと違いますね。劇的な進化というほどでもないですけど、少し良くなっています。

イヤホンモデルのQuietComfort Ultra EarBuds(第2世代)と同じような進化の仕方をしています。

4.6

高音

4.6

中音

4.7

低音

音の傾向は前作と全く同じですね。傾向が前作と同じすぎて音の変化に気づきにくいかもしれません。

昔のBoseみたいに低音だけで攻めたような感じでもなく、かといってゆるーい感じの音でもなく、程よくレスポンスがよく低音も豊かで、ノリ良くも暖かみのある音作りです。

音場も広く臨場感のある音が特徴ですが、定位は甘めでふわ〜っと広がっていくような音場感です。

第1世代と比べて中高域が少し明瞭になり、一音一音の輪郭を感じやすくなっています。ボーカルの雑味も少なくなっているように感じますね。

低域は第1世代より深く沈み込むようになり、ベースラインの輪郭を感じ取りつつ、うねるような迫力を浴びるように聴けます。

ジャンルはシティポップやチル系のヒップホップ、アンビエント系などが向いているように感じましたね。

中高域も明瞭なので、ロックやポップスもいけますけど、レスポンスはそこまで早くはないので、少しモタつきはあります。

個人的にBoseで一番評価しているのは、「小さな音量でも音痩せせずに豊かな音で聴ける」点なんですよね。

他のイヤホンの場合、いくら音質が良くても低音量時だと音が薄くなって音楽を楽しめずに結局音量を上げてしまうのですが、Boseは小音量時でも臨場感たっぷりで高域やボーカルも痩せないんですよね。

耳に負担をかけずに楽しく音楽を聴けます。

ソニー WH-1000XM6 と比較すると

ソニー WH-1000XM6 と比較した場合ですが、音質レベル的にはほぼ同程度のようには感じました。好みの問題です。

音の傾向はそれぞれ異なり、QuietComfort Ultra EarBuds(第2世代)は深く沈み込みつつもゆったりと広がる濃厚な低音と、その低音にマスクされない中高域のバランスの良さが特徴。

WH-1000XM6はソニーらしく低域・中域・高域、それぞれのバランスを整えつつも、最新世代で少しメリハリ感のある音になりましたね。

ボクはBose派でしたね。昔っからBoseのネットリとした低音や、躍動感のある立体的なサウンドが好みなんですよ。

ソニーも良いとは思うんですけど、ソニーのワイヤレス系は低音に躍動感が感じにくく、音楽的に楽しめないんですよね。WH-1000XM6になってまだマシになったけど、どこかノッペリとした感覚があるのですよ。

音の好み次第だとは思いますので、実際に普段聴いている楽曲で量販店や専門店で試聴して見るのが一番良いかと思います。

YouTube版ではダミーヘッドを使ったバーチャル試聴も録っていますので、擬似的ではありますが参考にしてみてください。

イマーシブオーディオとシネマモードの違い

そして第1世代から引き続きBose独自の空間オーディオ機能「イマーシブオーディオ」を搭載。

さらに第2世代から映画館のような臨場感を加える「シネマモード」が追加されました。

このシネマモードがとても好印象でした。

この2つの機能を聴き比べてみましたが、イマーシブオーディオは通常のステレオ再生時のバランスはそのままに、音を上下左右に広げるような感覚。

対してシネマモードはその広げた空間から「人の声」「低音の臨場感」「効果音」を強調させているように感じましたね。一言で伝えるならば「メリハリ感のある空間サウンド」って感じでしょうかね。

- スピーカーのような感覚でゆったりとBGM感覚で聴きたい時 → イマーシブオーディオ

- 映画やライブ音源を聴く→シネマモード

といった2通りの使い分けができるというわけです。

WH-1000XM6

ソニー「WH-1000XM6」のシネマモードとも比べてみましたが、ソニーほど映画音響に偏りすぎていない印象で、ライブ音源のような音楽を主体としたコンテンツでも楽しめるバランスになっていますね。

完全に映画に特化するならWH-1000XM6でもいいと思いましたが、映画だけでなくライブ映像にも特化するならQuietComfort Ultra Headponesの方が良いかと思いましたね。

操作性|音量操作やショートカット機能が便利

QuietComfort Ultra Headponesは再生停止(1回クリック)・曲送り(2回クリック)・曲戻し(3回クリック)、ノイズキャンセリング(長押し)の切り替えまで、一つのマルチファンクションボタンで行います。

音量調整は右ハウジングの側面にあるタッチセンサーをスライド操作するだけで、一気に音量を上げたり下げたりできます。

また、このタッチセンサーを長押しすることでショートカット機能としても使うことができます。

設定できる項目は次のとおりです。

- バッテリー残量を音声で確認

- イマーシブオーディオを変更

- 音声アシスタント

- Spotifyの起動

イマーシブオーディオをアプリ経由ではなく、本体のみで切り替えられる点も高く評価しています。

空間オーディオ機能があっても、切り替えまでのアクセスが悪いと結局使わなくなってしまいますしね〜。

Spotifyもロスレス音源に対応してくれたので出番が増えそう。僕はSpotifyを割り振っておきますかね〜。

WH-1000XM6と比べると

操作性はソニーの方が優秀なように感じましたね。

タッチセンサーで上下左右に指でスライドするだけなので直感的に操作がしやすいんですよね。

Boseはソニーと違って音量を一気に調整できる点と、本体操作のみで空間オーディオに移行できるのが強みですね。

ノイズキャンセリング|前作と変わらず最強クラス

ノイズキャンセリング性能については、第1世代と比較しても違いはあまりわかりませんでした。相変わらずヘッドホンとしては最高峰レベルです。

ほんの少し第2世代の方が強く感じたかもしれませんが、パッドの経年劣化による影響かもしれません……。

ただ、遮音性はイヤホンモデルの「QuietComfort Ultra EarBuds」の方が上ですね。電車の「ごぉぉぉぉ」という下から響く音がQuietComfort Ultra EarBudsの方がしっかりと消えている感覚があります。

ノイズキャンセリングが強すぎると感じた場合は、アプリでノイズキャンセリングを好みの強さに設定したオリジナルの設定も追加できます。

個人的にはノイズキャンセリングは常にMAXで問題ないかなと思いました。

また今回から「ノイズコントロールをOFF」にする設定も追加されました。

ノイキャンが強みではありますけど、OFFにすることで音質に極力影響を与えず、バッテリーの持ちも長持ちさせることもできます。

WH-1000XM6と比べると

WH-1000XM6とも比べてみましたが、どちらが上というよりは、得意とする周波数帯がそれぞれ異なるように感じました。

- 人の声や食器が当たる音など中高域側の遮音→WH-1000XM6が上

- 車や電車の走行音など低域側から響く音→QuietComfort Ultra Headponesが上

……と感じました。

自宅やオフィスで仕事に集中したい場面が多い方はWH-1000XM6。多分パチンコもWH-1000XM6の方が向いている。

通勤や出張など移動中に使うことが多い方はQuietComfort Ultra Headponesがいいのではないかと思います。

外音取り込み|かなりの自然さ

外音取り込み性能は前作からほっとんど変わらず、ほぼ耳で聴いている状態に近い自然な音で集音します。

音楽を止めていれば普段と同じような感覚で会話もできますし、ホワイトノイズも少なくて不快感も全然ありません。

小音量で音楽を流しておけば周りの音も自然に聴きつつ、自分だけに聴こえるBGMのような感覚で音楽にも浸れます。

この外音取り込みとイマーシブオーディオを組み合わせたら、まじで店内BGMのような感覚ですよ。

また、第1世代同様に、周りの騒音レベルに合わせて自動でノイズキャンセリングを加えてくれる「Active Sense」機能も2.0にアップデートされ反応が良くなりました。

外音取り込み時に大きな音が入った時に、自動で遮音性を高める機能なのですが、一長一短なところがあります。

外音取り込み時でも大きな音が入らなくなるので耳を痛めることがないのですが、急に遮音性が高くなって耳が詰まったような状態になるから、それを繰り返されると気持ち悪くなることがあるんですよね。

気になる場合は、「アウェア」の設定からActive SenseをOFFにできます。

WH-1000XM6と比べると

WH-1000XM6とも外音取り込み機能も比べてみましたが、こちらも実力は同程度で集音の仕方がそれぞれ異なります。

- WH-1000XM6→声の集音量を大きくした実用性重視の外音取り込み。その代わりホワイトノイズが少し大きいのが気になる。

- QuietComfort Ultra Headpones→全体域を満遍なく集音した自然さ重視の外音取り込み性能。WH-1000XM6よりも声は少し遠く感じますが、ホワイトノイズは少ないように感じる。

装着した状態でも相手の声の聞き漏らしをせずに会話をしたい方はWH-1000XM6。

周りの音を自然に集音しながらスピーカーで聴いているような感覚でゆったりと過ごしたい方はQuietComfort Ultra Headponesがおすすめですかね。

やはりWH-1000XM6はオフィス向けな気がする。

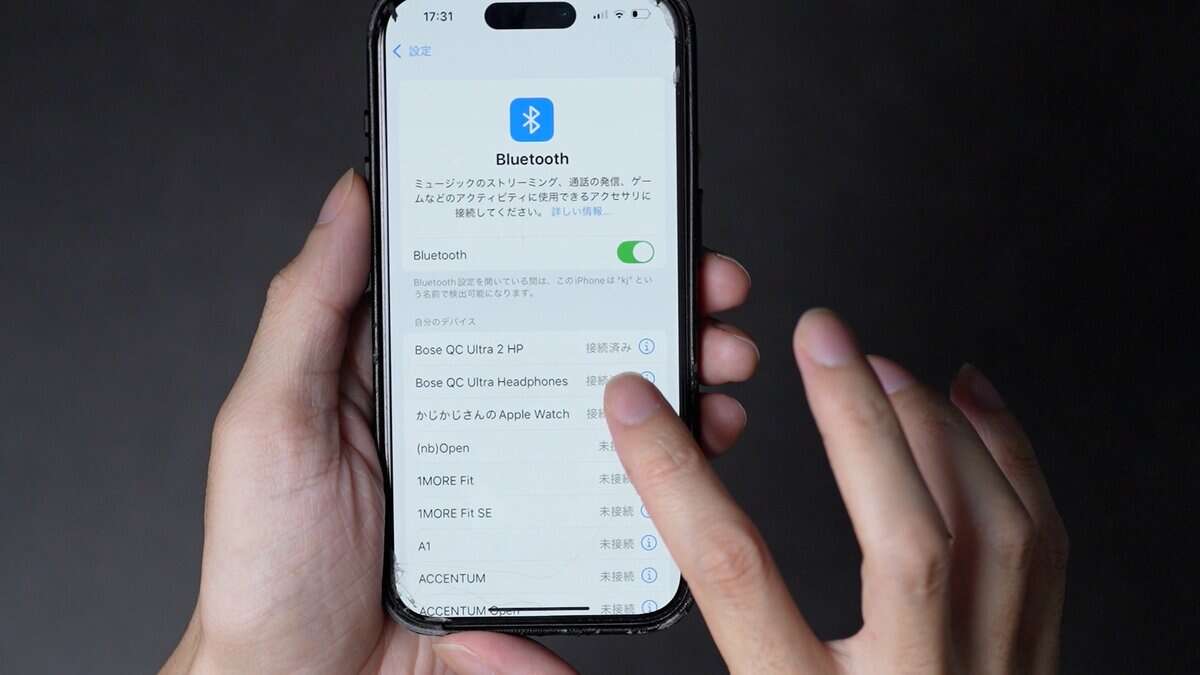

アプリについて

アプリは今まで使用されていた「Bose 」が使用できます。

とりあえず今作はアプリに接続できなくなることはなく、スムーズに設定できています!

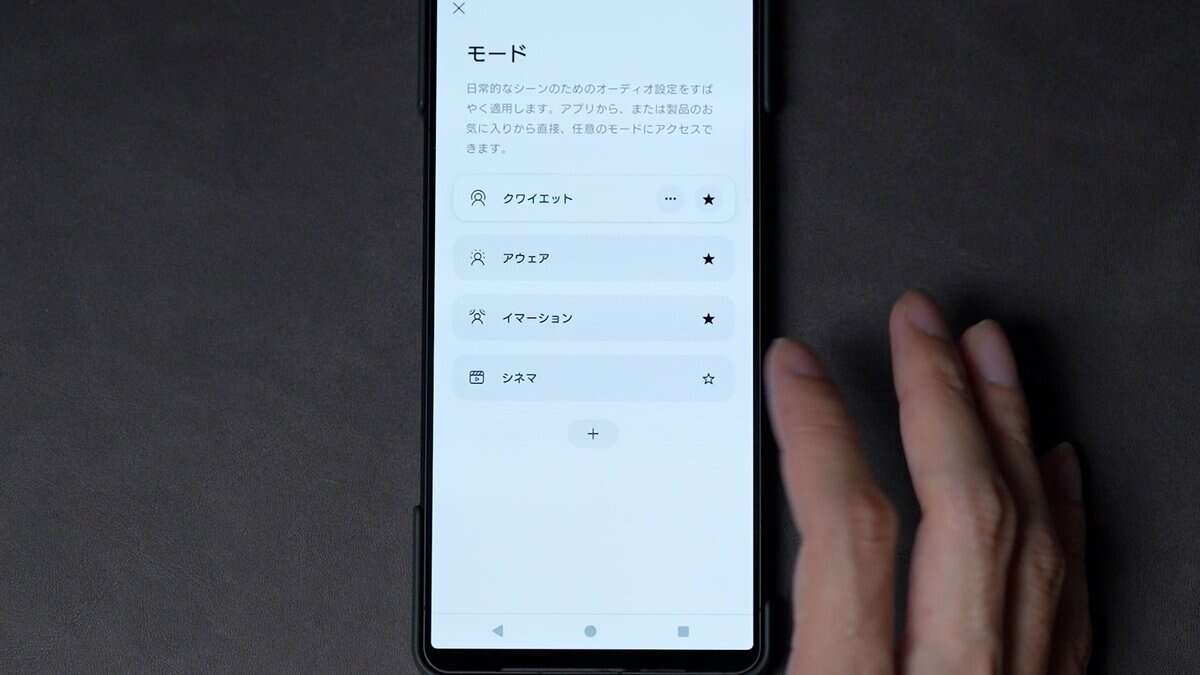

できることは次のとおりです。

- バッテリー残量の確認

- モード

→クワイエット・アウェア・イマージョン・シネマの設定、その他設定の変更が可能 - ソース

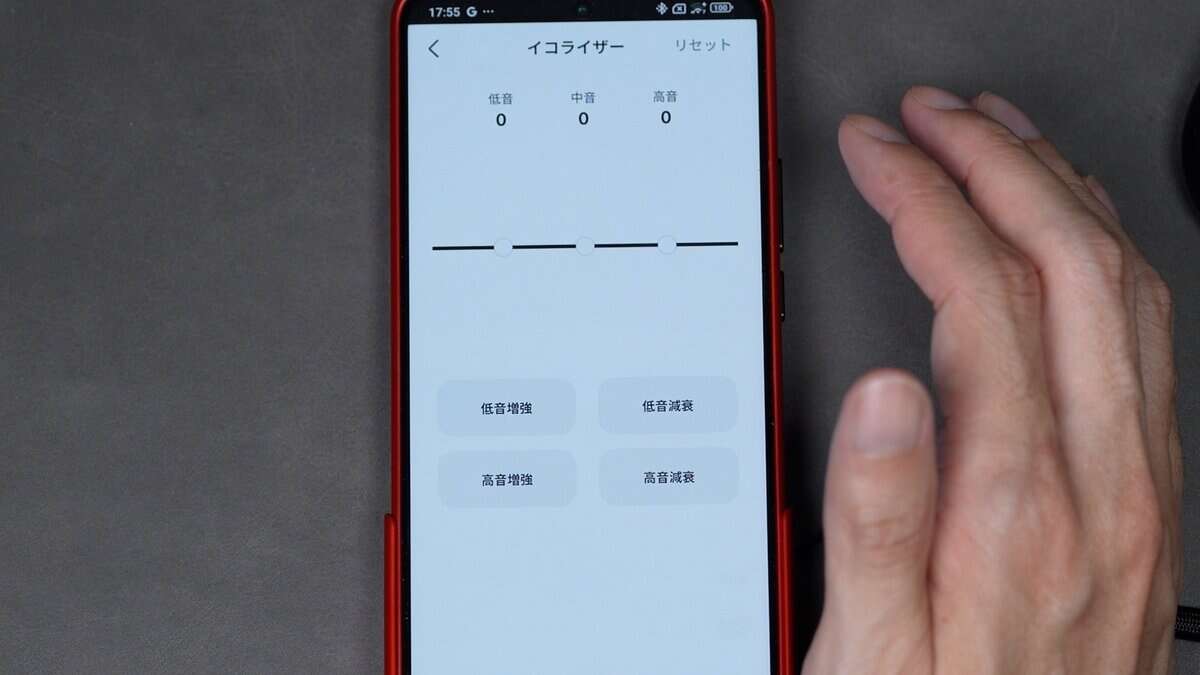

→接続先のデバイスやマルチポイントのON・OFFが可能 - EQ

→3バンド±10で調整可能 - ノイズコントロール

→ノイズキャンセリングのOFFや - イマーシブオーディオ

→オフ・静止・移動の3項目で設定可能 - ショートカット

→長押し時のショートカットの設定が可能 - タッチコントロール

→左右の1回〜3回タップ、長押しに対して自由に割り振り可能 - タッチコントロールのON/OFF

- セルフボイス

→側音(通話中に自分の声をフィードバックする機能)、大・中・小・OFFから選べる - 装着検出のON/OFF

- etc

イコライザーはエントリーモデルの「QCE」だと5バンドでの設定ができたのに、また3バンドの設定に逆戻り……。もう少し細かく設定したいのに……。

マイク性能|Ai処理でさらに向上

QuietComfort Ultra Headpones(第2世代)のマイク性能ですが、第1世代と比べてマイク数は合計12個→10個に減ったのですが、代わりにAIの処理が追加されました

マイク音声も録音してみましたので、実際に聴いてみてください。

QuietComfort Ultra Headpones(第2世代)

QuietComfort Ultra Headpones(第1世代)

WH-1000XM6

第1世代と比べると、風ノイズを含めて背景のノイズが少し低減したように感じますね。

ただマイクゲインは相変わらず小さめ。

WH-1000XM6は背景ノイズをほぼ聞こえないレベルでカットしつつ、音声もクリアで聞き取りやすいです。

通話品質にこだわる方や、オンライン会議が多い方は、間違いなくWH-1000XM6の方が良いかと。

音の遅延|映像コンテンツは問題なし

音の遅延ですが、とりあえずYouTubeやPrime Videoなど動画ストリーミングサービスで見る分だと遅延はほぼ感じませんでしたね。違和感なく映画に浸れるかと思います。

ただ、低遅延モードは搭載していないため、ゲーム用途には不向きです。ゲームをする時はUSBオーディオや有線接続時がおすすめ。

WH-1000XM6も低遅延モードは搭載していませんが、その代わりLE Audioで接続すれば有線並みの遅延の少なさになります。LE Audio対応端末を所持していればゲームもしやすいですね。

比較まとめ

| 製品名 | Bose QuietComfort Ultra Headpones (第2世代)  | SONY WH-1000XM6 | Bose QuietComfort Ultra Headpones(第1世代)  |

|---|---|---|---|

| 総合評価 | (4.9) | (4.9) | (4.8) |

| 音質 | (4.6) | (4.6) | (4.5) |

| 装着感 | (4.8) | (4.7) | (4.8) |

| ノイズキャンセリング | (4.9) | (4.9) | (4.9) |

| 外音取り込み | (4.9) | (4.9) | (4.9) |

| マイク性能 | (4.3) | (5.0) | (4.0) |

| 利便性 | (4.9) | (4.9) | (4.8) |

| 良かった点 | ヘッドホン最強クラスのノイキャン性能 Boseらしい濃厚に広がる豊かな低音 イマーシブオーディオで広がりのある音を体感できる シネマモードで映画館のような臨場感のある音に 音量操作がしやすい ショートカット機能が便利 外音取り込み機能がかなり優秀 マルチポイント対応 コンパクトに折りたたみできる 装着したら自動で電源がONになる | バランスが良くもメリハリ感のあるサウンド ノイズキャンセリングの遮音効果がエグい 外音取り込みがほぼ耳レベルで自然 コンパクトに折りたたみができる 付属のハードケースの質感が高い タッチセンサーで直感的に操作ができる アプリのカスタマイズ性が高い マイク性能がとても高い マルチポイント/ LE Audioにも対応 | シネマモード / USBオーディオ / 再生時間 / 自動電源OFFの仕様 / 以外は第2世代とほぼ同じ |

| イマイチな点 | LDAC / LE Audioは非対応 低遅延モード非対応 | USBオーディオが使えない aptX系列は非対応 | LDAC / LE Audioは非対応 再生時間が短め USBオーディオが使えない 低遅延モード非対応 |

| こんな人におすすめ | aptX系列を使えるスマホを所持 電車通勤や出張の機会が多い Boseらしい豊かな低音が好み | LDACが使えるスマホを所持している オフィスや自宅で作業に集中したい マイク性能が高いものを探している バランスの良い音が好み | 第2世代の追加項目が必要なく 価格をできる限り抑えたい |

第1世代の完成度がそもそも高かったので大きな進化をしたわけではないですが、「シネマモードの追加」「再生時間の改善」「USBオーディオ対応」、あとは音質やマイクの改善など細かな点でブラッシュアップされています。

ソニーWH-1000XM6と比較しても「こっちの方がおすすめ!」とは言い切れないですね。それぞれ得意とするゾーンが異なりますので、使用シーンや用途、音の好みにあわせて選ぶのが良いと思います。

ボクはBose派です。Boseの方が音が好みだし自動電源ONが超便利だし、USBオーディオも使えるからですね。

ボクの場合、最終音質の好みで選ぶことが多い気がする……。

コメント